México no fue un invitado más en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Fue, durante varios días, una presencia viva, expansiva y profundamente simbólica que rebasó con naturalidad los límites del recinto ferial de IFEMA para instalarse en el pulso cotidiano de Madrid. El país no llegó con una sola postal ni con una narrativa uniforme: llegó con los 32 estados, con sus colores, ritmos, cocinas, acentos y visiones de futuro.

En la Gran Vía y Callao, los bailables jaliscienses dialogaban con el asombro de turistas de todo el mundo; en el aeropuerto de Barajas y en estaciones del Metro, el Caribe mexicano envolvía al viajero desde el primer trayecto con imágenes, sonidos y promesas de hospitalidad. Y en un gesto de altísima carga simbólica, el prestigiado artista y promotor cultural César Menchaca intervino la emblemática escultura del oso y el madroño en Puerta del Sol, vistiendo a Madrid con identidad mexicana sin caer en la caricatura ni en el folclor superficial. Fue una declaración clara: México no viene a pedir permiso, viene a dialogar de tú a tú con el mundo. Y ahí, con la presencia de los Reyes frente a frente, con las comunidades indígenas se demostró.

Esa presencia cultural no fue decorativa. Fue estratégica. Porque mientras la ciudad vibraba con México, el verdadero corazón del turismo internacional latía dentro del pabellón. De los casi 160 mil asistentes a la FITUR, alrededor de 140 mil tuvieron contacto directo con el stand mexicano, una cifra que por sí sola habla de interés, pero que se queda corta frente a lo verdaderamente relevante: las mesas de negociación, los acuerdos, los contratos y las rutas que se definen en silencio, lejos de los reflectores.

Ahí, dentro del mega pabellón, cientos de tour operadores mexicanos se sentaron con contrapartes de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina. Se discutieron nuevas rutas aéreas, ampliaciones de frecuencias, paquetes multidestino, inversiones hoteleras y desarrollos turísticos de largo plazo. Los números que circulan en reportes sectoriales y comunicados de la industria apuntan a expectativas de inversión acumulada para México que se cuentan en decenas de miles de millones de dólares hacia el cierre de la década, con impactos diferenciados por estado, pero con una lógica común: diversificar.

Estados como Morelos pusieron sobre la mesa su vocación de bienestar, salud y turismo cultural, reforzando su cercanía estratégica con la Ciudad de México. Aguascalientes sorprendió con una narrativa clara de turismo de reuniones, ferias y festivales, conectando tradición con logística moderna. Los pequeños Colima y Tlaxcala, con una estrategia fina y bien curada, lograron posicionarse como destinos auténticos e históricos, demostrando que el tamaño geográfico no limita la ambición turística cuando hay visión.

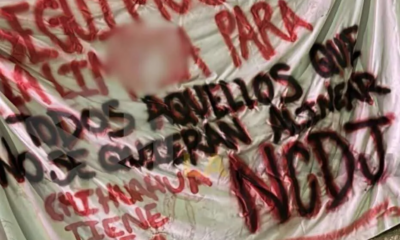

Porque FITUR dejó claro que México ya no se vende —ni se piensa— únicamente como sol y playa. Los Pueblos Mágicos tuvieron un protagonismo inédito: destinos de Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, San Luis Potosí o Zacatecas despertaron el interés de operadores especializados en turismo cultural, gastronómico, de naturaleza y de experiencias. El mensaje fue contundente: hay un México profundo listo para recibir al mundo, con productos turísticos maduros y con comunidades preparadas para integrarse a cadenas de valor globales.

En ese mismo eje, el Caribe mexicano mostró una exposición notable. El Fondo de Promoción Turística de Tulum lo destacó, como algo más que un destino afamado: sino como una marca con identidad, conciencia ambiental y alto valor cultural. Tulum habló de experiencias, de lujo responsable y de conexión con la herencia maya, una narrativa que conecta con el viajero europeo y asiático contemporáneo.

El Mundial: la mayor oportunidad de nuestra historia.

En ese contexto, el Mundial de Futbol 2026, apareció no solo como un gran evento deportivo, sino como el mayor catalizador turístico de nuestra historia reciente. México se proyectó en FITUR como el destino más deseado para los aficionados internacionales, muy por encima de Estados Unidos y Canadá. No por casualidad: aquí el futbol se mezcla con cultura, gastronomía, música y una hospitalidad que no se improvisa.

Jalisco, Nuevo León y, de manera muy destacada, la Ciudad de México entendieron la dimensión de su responsabilidad. La capital del país llegó con un discurso sólido, respaldado por el trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo de la CDMX y su fondo de promoción turística, mostrando capacidad logística, oferta cultural inagotable y conectividad aérea de primer nivel. Jalisco vendió identidad, fiesta y tradición; Nuevo León apostó por infraestructura, eventos y turismo de negocios. Los tres estados dejaron claro que están trabajando desde ahora para estar al cien ante el evento más importante del mundo.

Pero lo más relevante es que el Mundial no se concibe como un fenómeno aislado ni centralista. Otros estados saben que el volumen de visitantes será tan grande que muchos buscarán extender su estancia y conocer otros rincones del país. Y ahí aparece una de las ideas más poderosas que cruzó FITUR: en turismo, las barreras partidistas y las ideologías se vuelven irrelevantes cuando el objetivo es mostrar a México. El visitante no distingue colores políticos; distingue experiencias, seguridad, conectividad y hospitalidad.

Unidad, liderazgo y el reto de sostener el ritmo.

Esa lógica de unidad también tiene nombres propios. Y es que Josefina Rodríguez Zamora ha logrado algo poco común en la administración pública turística mexicana: construir liderazgo sin estridencia. En FITUR se notó una Secretaría de Turismo federal articuladora, respetada por los estados y escuchada por el sector privado. Sin presiones, sin regateos, sin imposiciones. Con una visión clara: alinear intereses para competir en el escenario global.

Esa articulación se refuerza con el papel de Bernardo Cueto, en su doble rol como secretario estatal y como presidente de la Unión de Secretarios de Turismo. La ASETUR funcionó en Madrid como un verdadero espacio de coordinación nacional, donde gobernadores y secretarios dejaron de lado diferencias políticas para asumir un propósito común: presentar a México como un solo gigante turístico, con la meta explícita de alcanzar el quinto lugar mundial en llegadas internacionales hacia 2030.

Los datos respaldan esa ambición. México ya se encuentra entre los países más visitados del mundo, y la tendencia de crecimiento posterior a la pandemia ha sido consistente. La conectividad aérea se expande, la inversión hotelera no se ha detenido y la demanda internacional busca cada vez más destinos auténticos, diversos y con identidad. México cumple con todo eso, pero el reto es mayúsculo: sostener el ritmo.

Porque el turismo no puede ser solo una cifra de llegadas. El gran desafío —y la gran promesa— es que se convierta en prosperidad compartida. Que la derrama económica no se concentre en unos cuantos polos, sino que llegue a comunidades rurales, a pueblos indígenas, a regiones históricamente marginadas. Que cada acuerdo firmado en FITUR tenga una traducción real en empleos, capacitación, infraestructura y bienestar local.

Por eso, el esfuerzo que se hace en ferias como FITUR va mucho más allá del brindis y la foto. Tiene que ver con contagiar una nueva perspectiva al país entero: entender que ser anfitriones del mundo implica profesionalización, planeación, sostenibilidad y orgullo. Implica también asumir que la competencia global es feroz y que no basta con tener belleza natural; hay que gestionarla bien.

Si esta inercia se mantiene —si este impulso estratégico, coordinado y visionario persiste— México tiene frente a sí una oportunidad histórica irrepetible. No exagero al decir que puede posicionarse como el gran gigante de los destinos turísticos globales. Pocos países pueden ofrecer, dentro de sus fronteras, playas, desiertos, selvas, ciudades milenarias, metrópolis contemporáneas, gastronomía reconocida mundialmente y una cultura viva que se reinventa sin perder raíces.

En Madrid quedó claro: México no es un destino, es un mundo completo. Y el mundo está emocionado por descubrirlo.

Policiacahace 2 días

Policiacahace 2 días

Ciencia y Tecnologíahace 2 días

Ciencia y Tecnologíahace 2 días

Capitalhace 2 días

Capitalhace 2 días

Chihuahuahace 2 días

Chihuahuahace 2 días

You must be logged in to post a comment Login