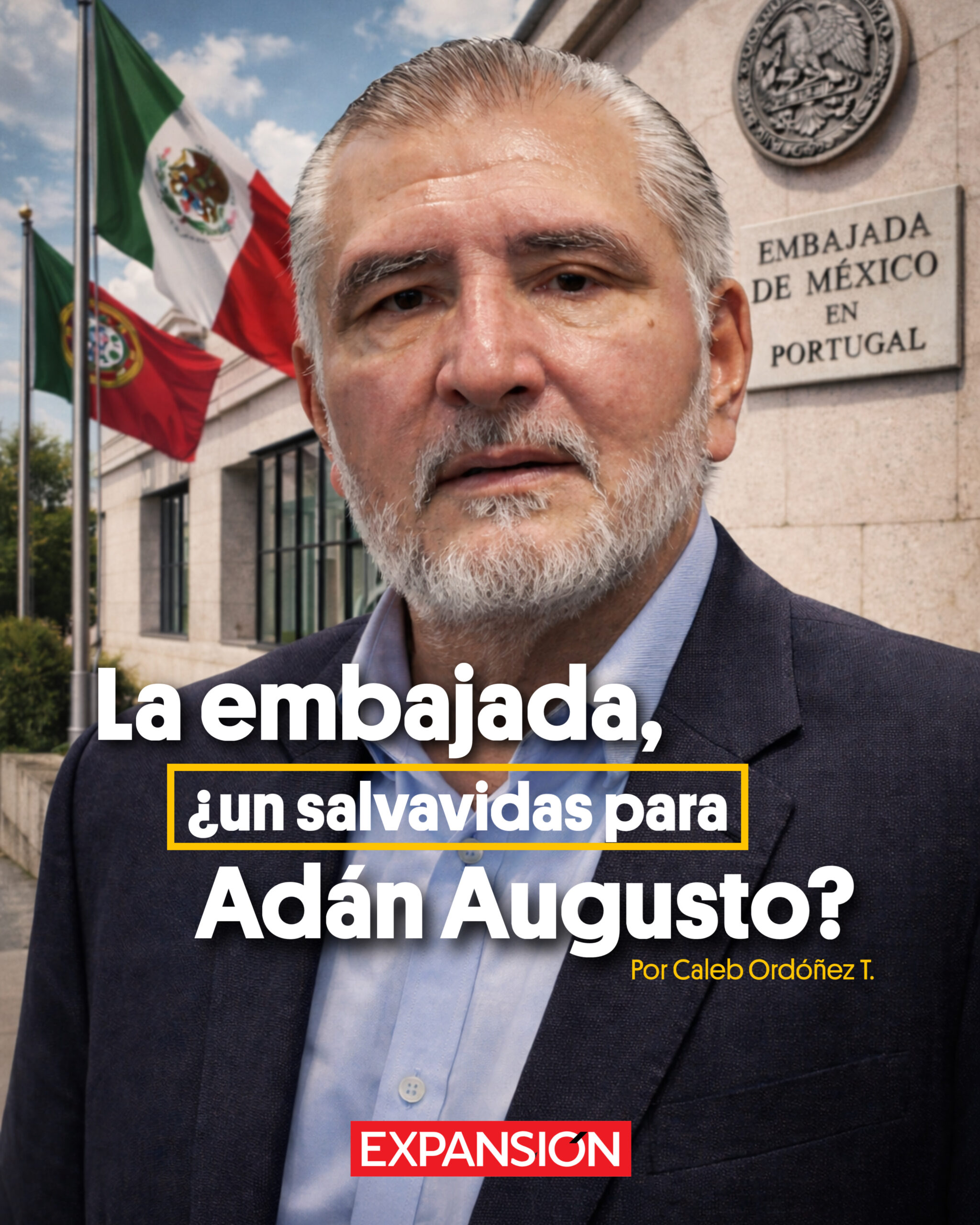

El rumor corrió con fuerza, como suelen correr las versiones que no nacen en el vacío. En los pasillos del poder se empezó a repetir una misma idea: Adán Augusto López Hernández estaría explorando —o incluso negociando— su salida del Senado a cambio de una embajada. No como castigo, no como premio, sino como salida política. Cuando un trascendido de ese tamaño se vuelve insistente, no es porque alguien quiera inventar una historia, sino porque el sistema está buscando una válvula de escape.

En política, los fuertes rumores no siempre anticipan hechos, pero casi siempre revelan tensiones. Y hoy, la tensión alrededor de Adán Augusto es real, profunda y multicausal.

Caleb Ordóñez T.

Desde que asumió como coordinador del grupo mayoritario en el Senado, su figura pasó de ser un operador eficaz en la sombra a un protagonista expuesto todos los días. El Senado es una máquina de desgaste: cada sesión suma presión, cada negociación deja heridos, cada escándalo se amplifica. Y Adán Augusto llegó a ese espacio con una mochila pesada, cargada de pasado, poder y enemigos.

Porque no es un senador más. Es exsecretario de Gobernación, exgobernador, aspirante presidencial frustrado y, sobre todo, líder de un grupo político interno tan disciplinado como polémico, que hoy empuja candidaturas por todo el país. Gobernaturas, alcaldías, congresos locales, espacios estratégicos rumbo a 2027. Ese movimiento no es clandestino ni improvisado: es una estructura que incomoda porque compite, porque presiona y porque recuerda que el poder dentro del oficialismo no es monolítico.

Ahí comienza el problema.

La llegada de una nueva presidenta redefinió las reglas del juego. Claudia Sheinbaum necesita orden, control narrativo y disciplina legislativa. Y el Senado se volvió un frente sensible. Cada fractura interna cuesta gobernabilidad. Cada corriente autónoma se convierte en una amenaza potencial. En ese contexto, Adán Augusto dejó de ser solo un aliado con historia: pasó a ser un factor de tensión permanente.

A eso se sumó el golpe más duro: el costo reputacional derivado de su gestión pasada en Tabasco. La historia de su exsecretario de Seguridad —hoy señalado como operador criminal— se convirtió en un ancla que arrastra todo intento de defensa. No importa cuántas veces se repita que no hay una imputación directa: en política, la frase “él lo nombró” pesa más que cualquier deslinde técnico. El daño no es jurídico, es simbólico. Y el símbolo ya se instaló.

Como si eso fuera poco, el frente administrativo y legal terminó de cerrar el cerco. Más de treinta denuncias, montos que se cuentan en cientos de millones de pesos y cuestionamientos patrimoniales que, aun sin sentencia, generan una percepción devastadora. No porque prueben culpabilidad, sino porque obligan a dar explicaciones constantes. Y en el Senado, explicar es perder.

Con ese panorama, la embajada aparece como una jugada lógica. No elegante, no heroica, pero sí muy racional.

Salir del Senado reduce el ruido de inmediato. Desaparecen los micrófonos diarios, las preguntas incómodas, la necesidad de reaccionar. El personaje se traslada a una lógica distinta: la del servicio exterior, la representación del país, la agenda institucional. No limpia el pasado, pero enfría el presente.

Hay, además, un precedente que en el poder nadie ignora. Cuando Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General para asumir una embajada en el Reino Unido, la lectura fue similar: no se trató de un ascenso diplomático, sino de una reubicación política cuidadosamente calculada. En su momento, su permanencia en el centro del debate público ya era más costosa que útil, y la salida permitió despresurizar al gobierno sin abrir un conflicto frontal. El paralelismo es evidente: cuando una figura concentra demasiado desgaste, demasiadas resistencias internas y demasiada atención incómoda, la embajada se convierte en una fórmula conocida del sistema para retirar el estorbo sin admitirlo, enfriar la crisis y ganar tiempo. En política, a veces no se va el que cae, sino el que estorba quedándose.

Además, su salida reordena el tablero interno. Sin Adán Augusto en el Senado, su grupo político pierde un eje visible de poder, pero no se desintegra. Al contrario: se dispersa y se vuelve más negociable. Los aspirantes que hoy se cobijan bajo su sombra tendrían que sentarse directamente con el centro del poder. Eso reduce fricciones, descomprime ambiciones y elimina la sensación de que una sola corriente está capturando territorios.

Desde el punto de vista personal, la embajada también compra tiempo. Tiempo para que las investigaciones avancen o se diluyan. Tiempo para que la agenda pública cambie. Tiempo para reconstruir una narrativa distinta: la del político que se hizo a un lado “por el bien del país”, no la del dirigente que fue desplazado por escándalos.

Claro, el movimiento no está libre de riesgos. Salir del Senado puede implicar perder el fuero. Nadie con problemas potenciales hace eso a la ligera. Por eso, esta jugada solo tiene sentido si existe la percepción —o el acuerdo— de que el riesgo legal es controlable. La embajada, en ese sentido, no es protección jurídica, sino protección política.

Y está, por supuesto, la batalla final: la percepción pública. Para algunos será un premio; para otros, un exilio diplomático. Esa disputa no se define con el cargo, sino con el relato. Y ese relato no solo lo construye Adán Augusto: lo administra el poder.

Al final, el punto es brutalmente simple. En la política mexicana no siempre pierde el que se va. Muchas veces pierde el que se queda demasiado tiempo cuando el desgaste ya es irreversible. La embajada, en este caso, no sería una huida, sino un movimiento lateral para evitar una caída vertical.

Porque cuando los rumores de salida se vuelven insistentes, no hablan del futuro del cargo, hablan del presente del poder y hoy Adán Augusto está en el top de los más incómodos para palacio nacional.

Revistahace 2 días

Revistahace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

Juárezhace 2 días

Juárezhace 2 días

Chihuahuahace 2 días

Chihuahuahace 2 días