ELOGIO DE LA VEJEZ

Víctor Orozco

El pasado 24 de septiembre la organización Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A.C., entregó su presea anual, instituida para reconocer a quienes han llevado una larga vida activa. Fue merecedor de este galardón el doctor RMuñozoberto Vázquez , médico originario de Durango, quien por más de seis décadas, ha ejercido la medicina en Ciudad Juárez. No solo ha sido un profesionista que ha desempeñado su oficio con excelencia y con espíritu solidario, sino ha llevado su compromiso vital a la coordinación de esfuerzos para transformar la sociedad. Desde la década de los sesentas, dirige la Alianza Cívico Demócrata Juarense y edita el periódico Cuauhtémoc, impreso propagador de causas anticapitalistas y libertarias. Si el objetivo es laurear a personas caracterizadas por el trabajo, la perseverancia, la congruencia entre el pensar y el hacer, con seguridad hay muy pocas a la altura del Dr. Vázquez Muñoz. A sus 88 años, quien desee aprender lecciones de vida, puede ir los domingos a la plaza de armas de Ciudad Juárez y escuchar sus llamados a la organización popular, sus denuncias contra la corrupción, sus palabras esperanzadoras de una nueva sociedad sin explotadores. O bien, los jóvenes médicos, pueden asimilar la enseñanza de ejercer la profesión con sentido social, como lo ha hecho el galardonado en el hospital general, durante medio siglo. El discurso del doctor Vázquez Muñoz, así como la sonora intervención de un ameritado colega suyo, el doctor Humberto Berlanga, geriatra prestigioso, quien a sus noventa años, sigue, me dijo: “ayudando a vivir a los viejitos”, me despertaron múltiples reflexiones sobre la senectud. El tema es tan antiguo como la civilización, pero quizá nunca haya cobrado mayor relevancia que en nuestra época, poblada por millones de hombres y mujeres cuyas edades superan los 65 años. Según informa Girasoles, desde 1940 a la fecha la expectativa de vida en México creció 4.3 años por cada decenio, comenzando en 45 por aquella fecha, para llegar a 75 de promedio en la actualidad. Es decir, tenemos ahora más tiempo para cumplir propósitos y llenar de vida nuestros años. Los avances en la prevención y tratamiento de enfermedades, los nuevos y pasmosos descubrimientos científicos sobre el comportamiento del cerebro humano, la ampliación de servicios médicos, han posibilitado el hecho. Y, ya que gozamos de mayores plazos ¿Qué hacer con estas extensiones?. Se puede recurrir a legiones de pensadores quienes han cavilado a profundidad sobre la vejez. Imposible siquiera intentarlo. Así que me conformo en este ensayo con acudir a tres de ellos. El primero es un clásico, Marco Tulio Cicerón quien fue ejecutado a los 63 años, en el 43 antes de nuestra era. El célebre abogado y tribuno romano, escribió su famoso tratado apologético de la edad madura un año antes de morir. Los pensamientos que dejó han quedado grabados en piedra, sin tiempo alguno en el que no hayan sido consultados. A la descalificación de los ancianos por la decadencia de las capacidades físicas, Cicerón repuso: “Las grandes empresas no se realizan con la fuerza, con la agilidad y con la rapidez corporal sino con la prudencia, con el prestigio y con el entendimiento; cualidades de las que no suele estar privada la vejez sino que, por el contrario, experimentan en ella un crecimiento”. Existe una cierta inercia en los modos de pensar, que nos viene quizá de esta arraigada concepción religiosa según la cual esta vida es un valle de lágrimas que puede prolongar sus sufrimientos o terminarlos según si vamos al infierno o al cielo. Uno de sus corolarios supone el agravamiento de males a medida que nos acercamos a la muerte. Y entre esas desdichas están los achaques de los viejos: se vuelven irascibles, avaros, pierden la memoria, por decir lo menos. Cicerón relativiza este juicio: se viven ancianidades diferentes, según cómo se ha construido el carácter de cada individuo. Así como no todo vino se avinagra con el tiempo, tampoco toda naturaleza se avinagra con la vejez, constata. De seguro una de las confirmaciones más evidentes de esta máxima ciceroniana, es la vida de Rita Levi-Montalcini, científica italiana fallecida a los 103 años apenas el 30 de diciembre pasado. Fue ella quien descubrió -en medio de todas las penalidades y privaciones acarreadas para una mujer, judía y librepensadora, en la Italia de Mussolini-, cómo se desarrollan y renuevan las células del sistema nervioso. Estos “factores de crecimiento” cómo les llamó estuvieron en duda por varias décadas, hasta que otros trabajos científicos confirmaron su existencia. La descubridora recibió por ello el Premio Nobel en 1980. A esta menuda mujer, se le preguntó en una entrevista que dio a los 97, -¿Qué haría hoy si tuviera 20 años?. La respuesta ágil e inmediata fue: – ¡Pero… si estoy haciéndolo!. Es decir, pensando, investigando y… encabezando una ingente labor internacional para lograr que niñas de países africanos pudieran estudiar y superarse. La clave, para arribar a esta cumbre, solía decir, “es mantener curiosidades, empeños, tener pasiones…”. Lejos de aceptar el destino de arrumbados, arrecholados, como decía en su discurso Vázquez Muñoz, los senectos en quienes pensaba Rita Levi, se mantienen vigentes y recuperan para sí mismos y para la sociedad, uno de los valores de mayor relevancia para esta última: la acumulación de saberes y experiencias. Entre los incontables casos de hombres y mujeres distinguidos por sus largos años de vida activa, se encuentra también Bertrand Russell, el conocido filósofo agnóstico, matemático, pacifista y luchador social. Estuvo muy cerca de ajustar los 98 años y produjo algunas de sus obras maestras después de los noventa. A lo largo de esta prolongada existencia, buscó ajustarse a una divisa adoptada en sus años mozos: tratar de vivir sin temores, ni a la represión social o política, ni a dios, ni al ridículo, ni al infierno y en los años finales, ni a la muerte. En las postrimerías de su vida, proclamaba desafiante: “Al contrario del esquema habitual, me he hecho gradualmente más rebelde a medida que envejezco”. Asumía, desde luego, que ya no estaba en condiciones de emprender tareas propias de jóvenes o individuos de la mediana edad, si aquellas implicaban usos de pericias físicas. La rebeldía aludida era intelectual: contra dogmas, imposiciones, autoritarismos, abusos, miedos. Inmejorable testimonio de ello fue la organización y dirección del Tribunal Russell para juzgar al presidente de los Estados Unidos por los crímenes contra la humanidad cometidos en Viet Nam. Frisaba entonces los 96 años y la muerte ya no le causaba ninguna aprensión. Se atenía a una idea cultivada con esmero: , “…en un anciano, que ha conocido las alegrías y las tristezas humanas, que ha terminado la obra que le cabía hacer, el temor a la muerte es algo abyecto e innoble. El mejor modo de superarlo —por lo menos, ésta es mi opinión— consiste en ampliar e ir haciendo cada vez más impersonales sus intereses, hasta que, poco a poco, retrocedan los muros que encierran al yo, y su vida vaya sumergiéndose crecientemente en la vida universal” Se dirá que los referentes mencionados constituyen ejemplos inalcanzables e inaplicables para la vida cotidiana y el común de los mortales como somos la inmensa mayoría. No se crea eso. Bien podemos hablar del anciano o anciana que en su taller familiar, en la cocina, en el gimnasio, en el salón de baile, en la sala de debates, en las redes sociales, en labores altruistas, en asesorías a jóvenes emprendedores o investigadores, en conferencias, en la producción de arte, en la innovación de sus antiguos oficios, en la crítica social, en el aula, en el centro de idiomas… y así hasta el infinito, han empleado esa maravilla, como habría de calificarse al ocio productivo, para vivir mejor y hacer mejor la vida de los otros. No está demás señalar que las ayudas y reconocimientos debidos a los ancianos, (las primeras otorgadas por los gobiernos a cuenta-gotas) constituyen una óptima inversión para la salud de las colectividades. Hemos de congratularnos que grupos como Girasoles premien y destaquen a hombres y mujeres cuyas vidas son modelos en realizaciones y enterezas, como es el caso de Roberto Vázquez Muñoz.

Policiacahace 2 días

Policiacahace 2 días

Capitalhace 2 días

Capitalhace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

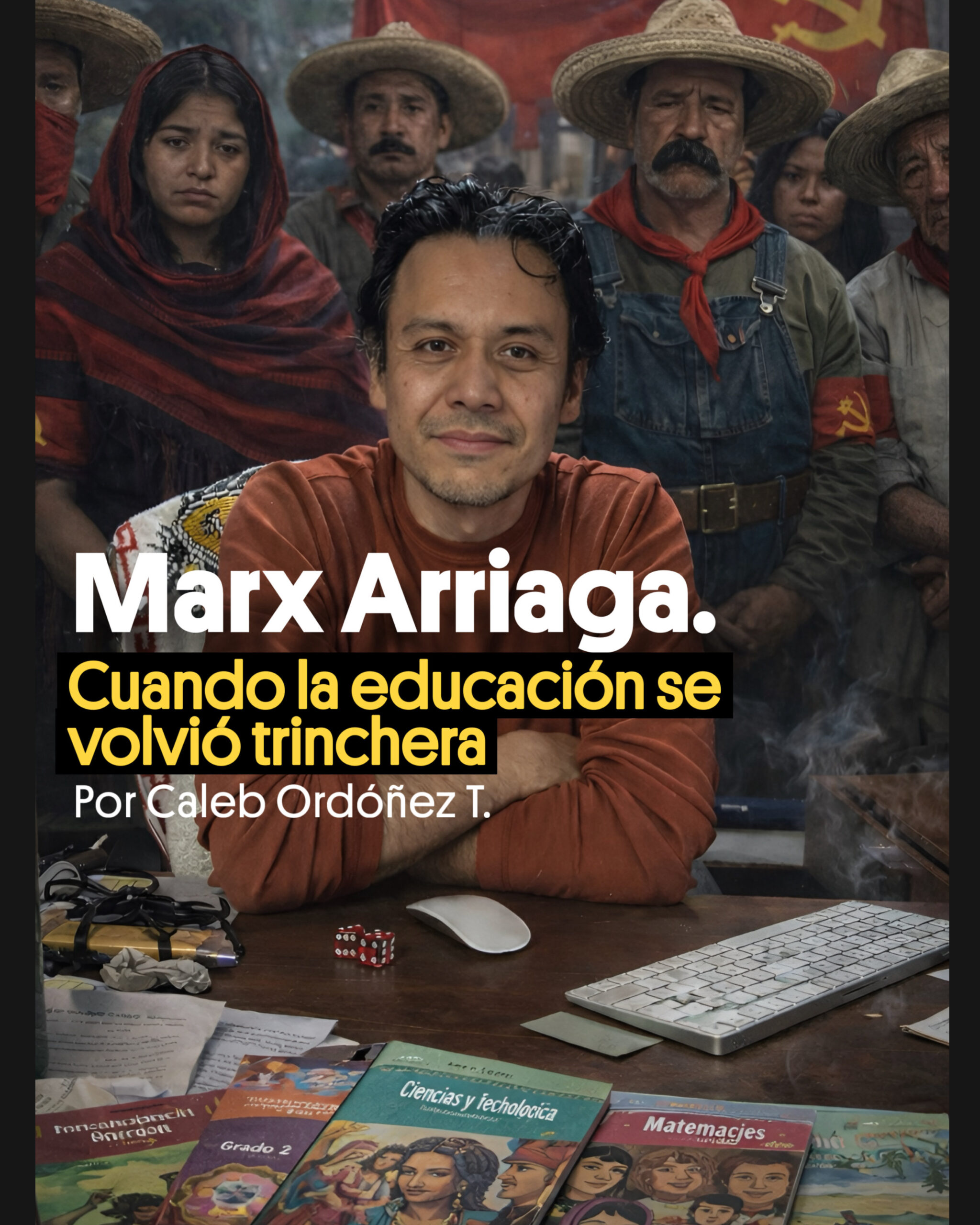

Revistahace 2 días

Revistahace 2 días

You must be logged in to post a comment Login