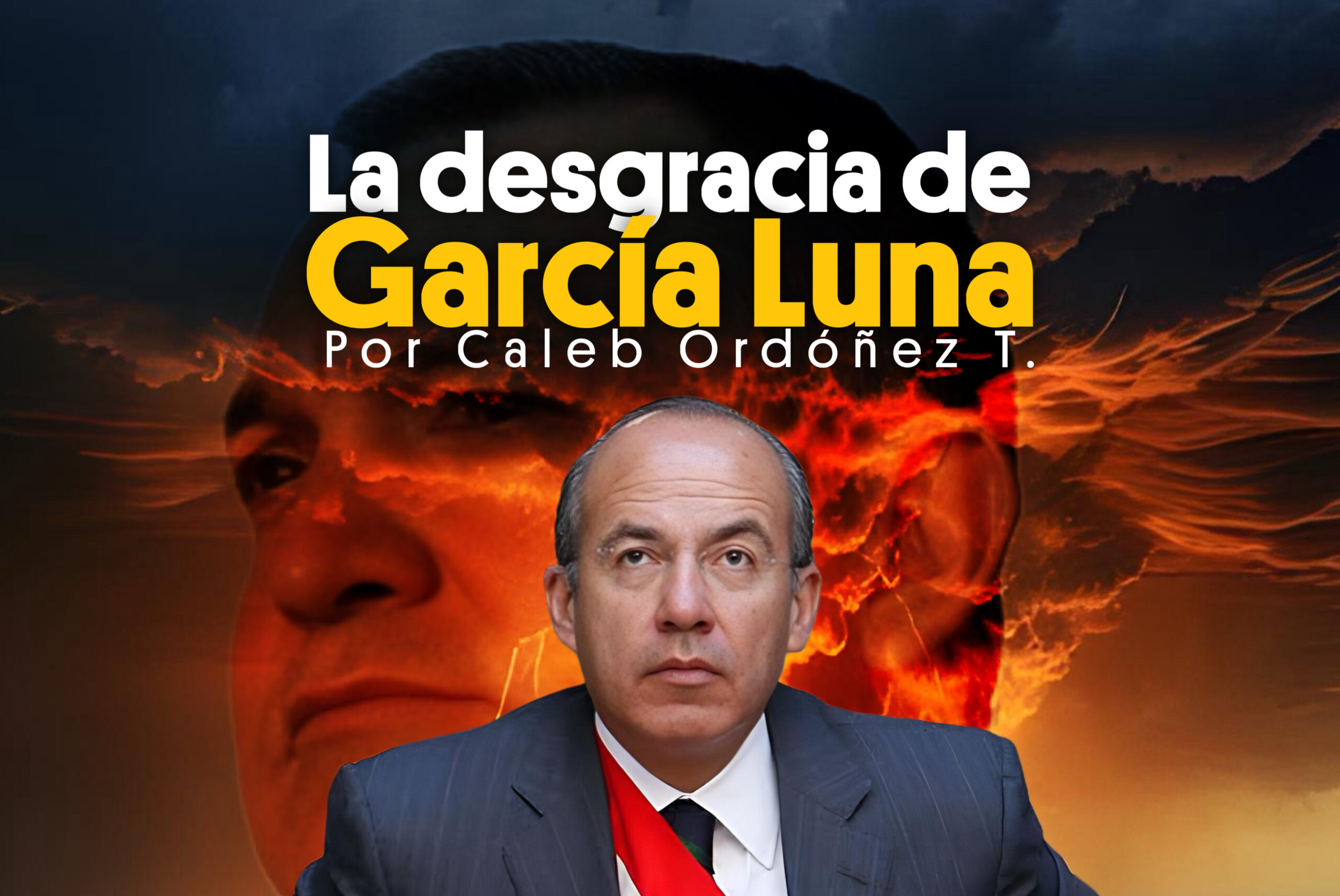

Ese inquieto joven que soñaba con jugar fútbol para el Club América jamás imaginó lo que le deparaba el destino y las consecuencias de sus múltiples errores.

Genaro pasaba sus días practicando en las polvorientas calles de su barrio, convencido de que algún día llegaría a la cima. Pero la vida, con sus giros inesperados, lo llevó por un camino distinto. Aquel muchacho, que alguna vez soñó con gritar goles, terminó portando un uniforme de policía. Así nació el despiadado y temido Genaro García Luna, un hombre que alcanzaría el poder como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones y, más tarde, como secretario de Seguridad Pública de México.

Su historia, sin embargo, no culminaría como héroe. En un giro trágico, fue sentenciado en Nueva York a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada. Durante años, mientras lideraba la lucha contra el crimen organizado, se descubrió que, en realidad, colaboraba con el Cártel de Sinaloa. Desde la cumbre del poder, García Luna aceptaba sobornos millonarios y brindaba protección a los narcotraficantes, un hecho que se corroboró con pruebas irrefutables presentadas en su juicio.

El impacto de esta sentencia va más allá del propio García Luna; es un golpe demoledor para el legado de Felipe Calderón, el expresidente de México, bajo cuyo mandato se implementó la polémica guerra contra el narcotráfico. Calderón siempre defendió la lucha “valiente” de García Luna que llevó a cabo durante su gobierno, insistiendo en que nunca tuvo evidencia de las actividades ilícitas de su mano derecha. Aunque dijo respetar el fallo judicial, sigue rechazando cualquier insinuación de complicidad o conocimiento previo sobre los vínculos de García Luna con el crimen.

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 18 horas

Méxicohace 18 horas

You must be logged in to post a comment Login