La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

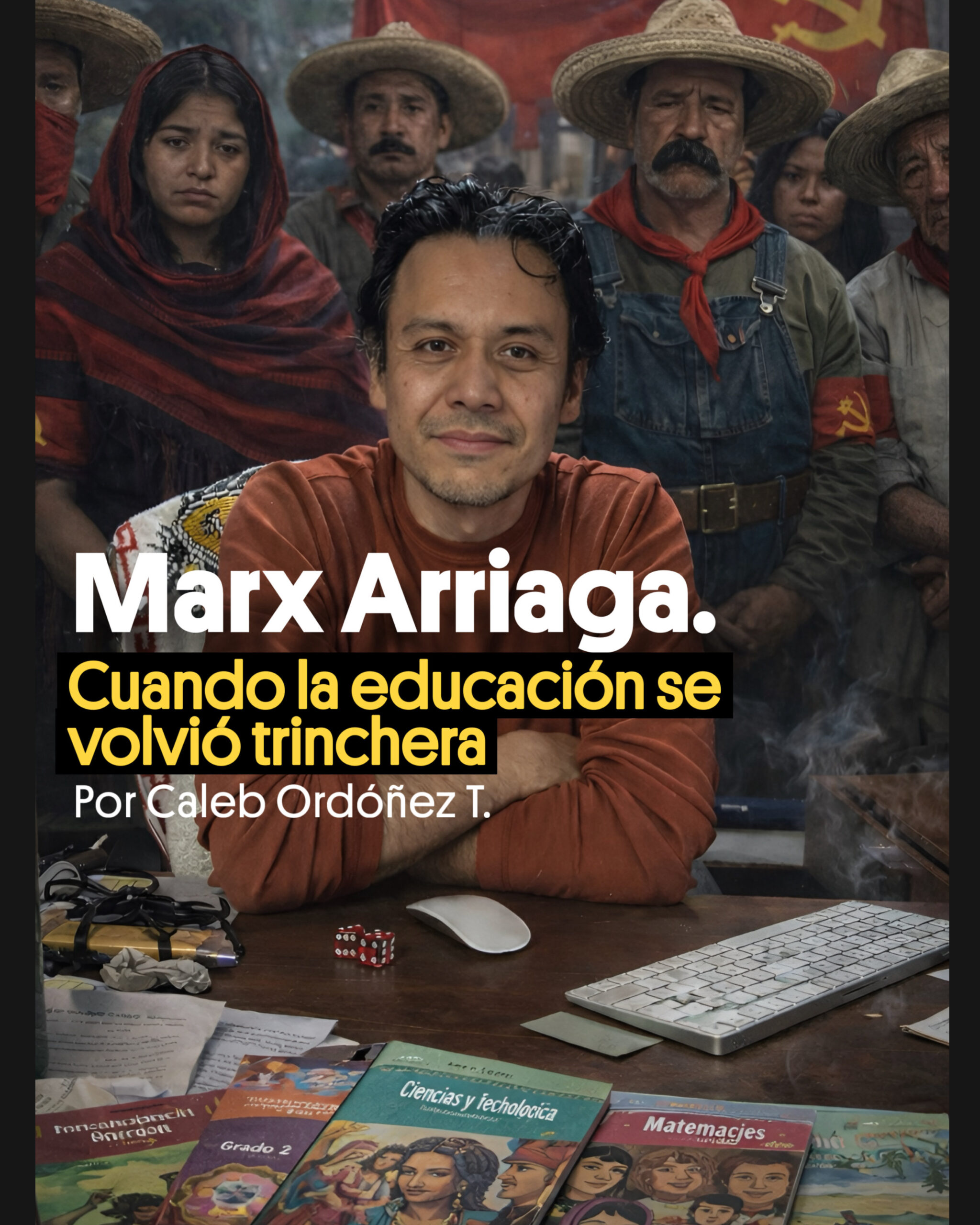

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

Policiacahace 2 días

Policiacahace 2 días

Capitalhace 2 días

Capitalhace 2 días

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días

Revistahace 2 días

Revistahace 2 días

You must be logged in to post a comment Login